[산업경제뉴스 문성희 기자] 해외 건설수주가 지난해에도 답보상태에서 빠져나오지 못했다. 과거 해외건설은 우리경제를 이끌고 갈 정도로 활발하게 추진됐지만, 2015년 이후 반토막이 난 해외건설은 7년 째 그 수준에 머물러 있다.

해외건설협회에 따르면 지난해 우리 해외건설수주액은 310억 달러를 기록했다. 한 해 전 306억 달러보다 1.3% 증가는 했지만 사실상 전년 수준에 머물러 있다는 평가다.

해외건설수주 실적은 2010년 716억 달러를 기록한 후 2014년까지는 600억 달러 수준을 유지했지만, 2015년 461억 달러로 떨어졌고, 바로 다음해에 282억 달러로 주저앉은 후 지난해까지 300억 달러 내외 실적을 기록할 뿐이다.

2015년 실적이 감소했을 때, 해외건설업계는 우리 수주 텃밭인 중동산유국들이 유가하락 때문에 수주가 저조했다고 설명했다. 하지만 이후 유가가 회복됐을 때도, 그리고 지난해 유가가 전례 없는 고공행진을 벌였는데도 우리 해외건설 실적은 증가하지 못했다.

업계 일각에서는 중국 건설사들의 약진 때문이라는 분석을 내놓는다. 중국 건설사들이 값싼 노동력과 자금력을 갖고 정치적으로도 유리한 중동지역 건설수주를 잠식했기 때문이라는 설명이다.

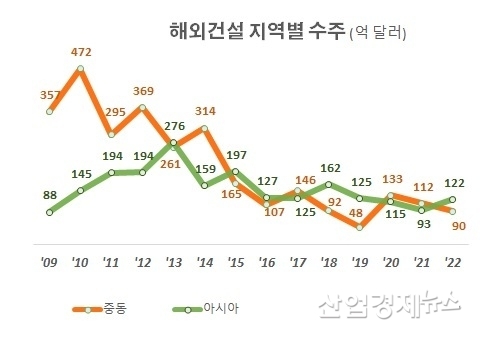

실제로 우리 수주의 지역별 실적을 살펴보면, 2015년 전까지 중동지역의 수주가 300~400억 달러로 절반 이상을 차지했지만 2015년 100억 달러 수준으로 떨어진 후 지난해까지 100억 달러 수준에 머물러 있다. 지난해 중동지역 수주는 90억 달러에 그쳤다.

그나마 아시아지역의 수주가 다소 증가했지만 2018년 이후에는 아시아지역의 수주도 감소세를 보이고 있다. 지난해에는 다소 증가해서 122억 달러를 기록했다.

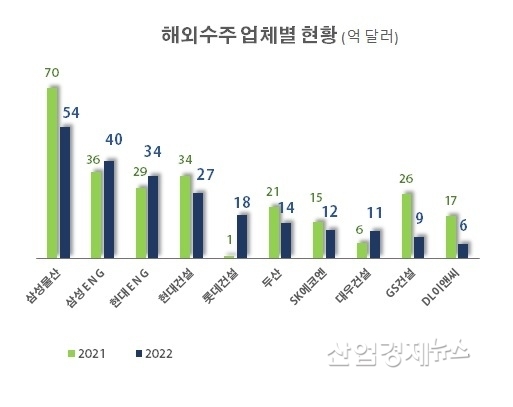

이런 가운데 업체별 해외수주실적을 살펴보면, 지난해에는 삼성물산이 54억 달러로 가장 해외수주가 많았다. 삼성전자 오스틴 법인 등 계열사 물량이 큰 힘이 됐다. 이어서 삼성엔지니어링이 40억 달러 그리고 현대엔지니어링이 34억 달러로 뒤를 이었다.

과거 단일 업체로 100억 달러를 넘나들며 해외강자로 자리매김했던 현대건설은 지난해 27억 달러에 그쳤다. 과거 중동지역에서 큰 실적을 거뒀었지만 중동수주가 어려워지면서 현대건설 실적도 감소했다.

해외건설협회는 지난해 실적에 대해 "팬데믹 여파와 우크라이나 전쟁 상황에서도 전년 실적을 상회하는 성과를 달성했다"면서, "3년 연속 300억 달러 이상 수주에 성공하며 글로벌 경기 하강국면 속에서도 수주동력을 유지했다"고 평가했다.

또, 지난해 수주의 특징으로 "자동차, 반도체, 원자재 가공 등 제조업체의 해외 생산설비 투자 확대로 수주가 증가했다"면서, "계열사 공사를 통해 북미, 유럽 등 선진국 진출 교두보를 마련했다"고 설명했다.

롯데케미칼의 인도네시아 24억 달러, 삼성전자 미국 19억 달러, 현대자동차 7억 달러, 포스코 아르헨티나 1억 달러 등 계열사 수주가 78억 달러로 20~30억 달러에 머물던 이전 실적보다 크게 증가했다.

국가별로는 인도네시아가 37억 달러로 가장 많았고, 사우디가 35억 달러, 미국이 35억 달러, 이집트가 28억 달러로 뒤를 이었다.

해외건설협회는 올해 전망에 대해 "아시아의 경우 대외 불확실성이 여전히 우려되나 글로벌 건설시장의 성장률을 상회하는 성장속도가 예상되며, 중국과 아세안 국가의 인프라 시장 성장이 관건이 될 것"으로 예상했다.

중동지역에 대해서는 "고유가가 지속되면서 산유국들의 재정 여력이 강화되고, 정세 불안정으로 지연됐던 프로젝트가 활발히 발주되면서 16.9% 고성장할 것"으로 전망했다.